Flashback zum Prozess der Ideenfindung: In München setze ich 2018 meine Recherche zu den Straßenschildern der Manns fort. In den 2000ern wurden dort eine Reihe von Straßen und Plätzen nach den Kindern der Manns benannt. Das hängt wohl zusammen mit der gestiegenen Popularität der Familie nach der Verfilmung ihrer Geschichte durch Heinrich Breloer 2001, mit verstärkter wissenschaftlicher Beschäftigung, aber auch mit dem Bemühen der Stadt München, verstärkt Frauen bei der Benennung von Straßen zu berücksichtigen und dadurch sichtbar zu machen.

Ich finde immerhin fünf Mitglieder der Familie (mit Heinrich wären es sechs): Thomas Mann in Bogenhausen, Klaus und Erika am Arnulfpark, Elisabeth ganz im Osten und Golo ganz im Westen. Diese weitgestreckte Verteilung bringt mich auf die Idee, die Mitglieder über die Schilder zusammenzuholen und von der Peripherie ins Zentrum, an den Salvatorplatz in der Altstadt zu bringen.

Was in München weiter auffällt: Die Schilder sind an Straßenleuchten angebracht, anders als in Berlin. Daraus entwickelt sich die Idee, sie mitzunehmen, als charakteristische Bestandteile des öffentlichen Raums, die jeweils unterschiedlich ausfallen und, ähnlich wie die Schilder, viel über ihren Standort erzählen.

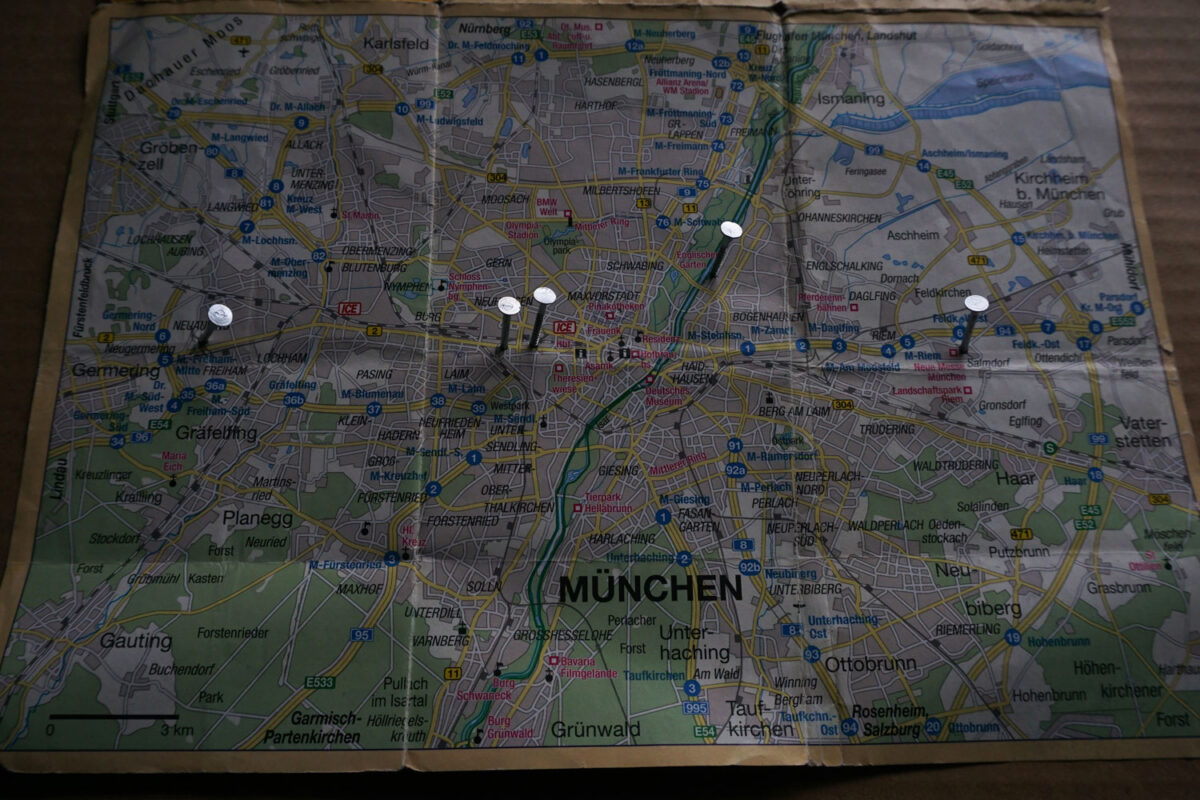

Die Orte liegen weit auseinander, wie man auf einem Stadtplan sehen kann. Um sie zu markieren und auch die Objekthaftigkeit der Leuchten mit hineinzunehmen, stecke ich Nägel mit breiten Köpfen in einen Plan. Sie reflektieren das Licht, „leuchten“.

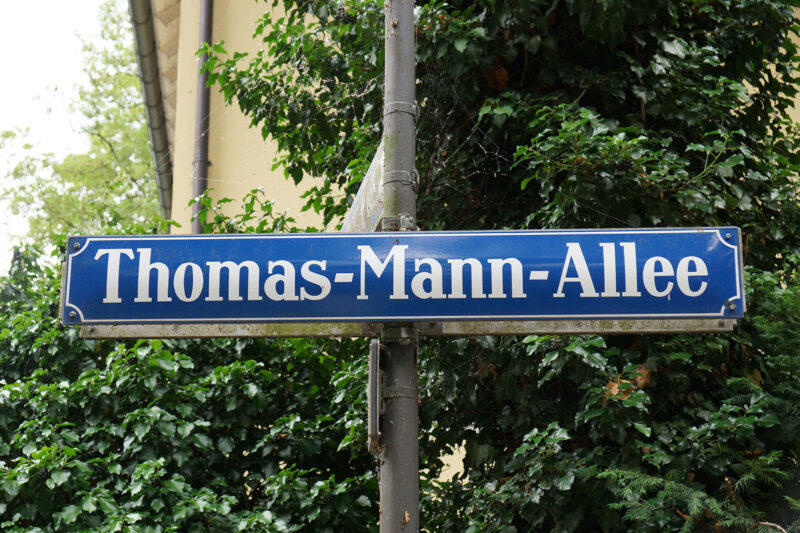

Thomas-Mann-Allee, Bogenhausen

In München liegt die nach Thomas Mann benannte Straße im großbürgerlichen Stadtteil Bogenhausen, geprägt durch Villen und großzügige Einfamilienhäuser. Auch dieses Umfeld ist ein Unterschied zu Berlin, wo Wohnblocks und kommunale Bauten vorherrschend waren. „Allee“ heißt es hier, im Gegensatz zum prosaischen „Straße“; sie verläuft parallel zur Isar, ruhig über dem Fluss, von dem sie ein parkähnlicher Grünstreifen trennt, dessen Bäume sich über die Straße wölben. Auf der anderen Seite Gärten mit ausladenden alten Bäumen. Umbenannt wurde die Föhringer Allee, 1956, bereits ein Jahr nach dem Tod Thomas Manns. Dies zeigt, dass man sich der Bedeutung Thomas Manns bewusst war.

Das Schild ist groß und breit, vermittelt Solidität und Dauerhaftigkeit: Die Schrift ist in Emaille aufgebracht, Farbe als glasartige Schicht aufgeschmolzen – was eine harte, glänzende Oberfläche ergibt. Es ist von der Mitte aus leicht gewölbt, wirkt dadurch plastisch – und funktional läuft das Wasser von dieser gespannten Fläche gut ab. Die Schrift ist von einer Kartusche umrahmt, womit Historisch-Barockes anklingt.

Die Leuchte, an der das Schild angebracht ist, strahlt ebenfalls etwas Klassisch-Solides aus, mit der schlichten, kantigen Form, erinnert an das Design der 1950er Jahre und hat die schöne Typen-Bezeichnung „Bavaria“. Beim Besuch gefallen mir die Spinnweben zwischen Leuchte und Schild.

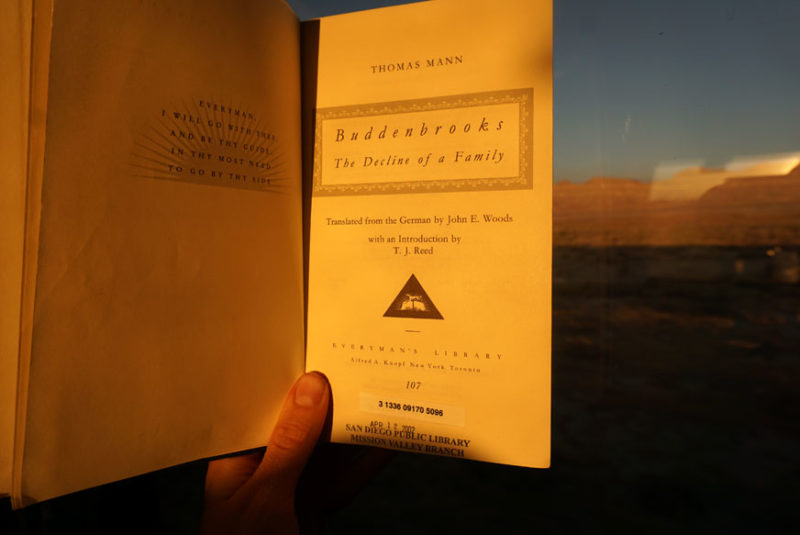

Interessant ist das Schild dort auch, weil es in direktem Zusammenhang mit dem zentralen Lebensort der Familie steht: hier wohnten die Manns fast 20 Jahre lang, hier schrieb Thomas Mann u.a. den Zauberberg. 1913 ließen sich Thomas und Katia eine Villa bauen. Sie hat eine wechselvolle Geschichte, voller unterschiedlicher Nutzungen, Zerstörungen, Rekonstruktionen: Sie wurde im 2. Weltkrieg stark beschädigt, abgerissen, durch einen Bungalow ersetzt. 2001 ließ der in München geborene Alexander Dibelius, Banker bei Goldman-Sachs, die Fassade rekonstruieren, das Haus innen jedoch umbauen. Der Investor Thomas Manns erwarb die Villa schließlich 2015. Man kann sich vorstellen, dass dabei die Namensähnlichkeit eine Rolle gespielt hat – insofern passt dieses Detail auch zum Denkmal Straßen Namen Leuchten und der Anziehungskraft von Namen. An der Mauer der Villa erinnert eine Tafel erinnert an ihre Geschichte – und gerade stehen Leiter und Hochdruckreiniger vor ihr – sie wird offensichtlich gesäubert, vielleicht hatte sich jemand durch die weiße Fläche zum Hinterlassen eines Schriftzugs herausgefordert gefühlt …

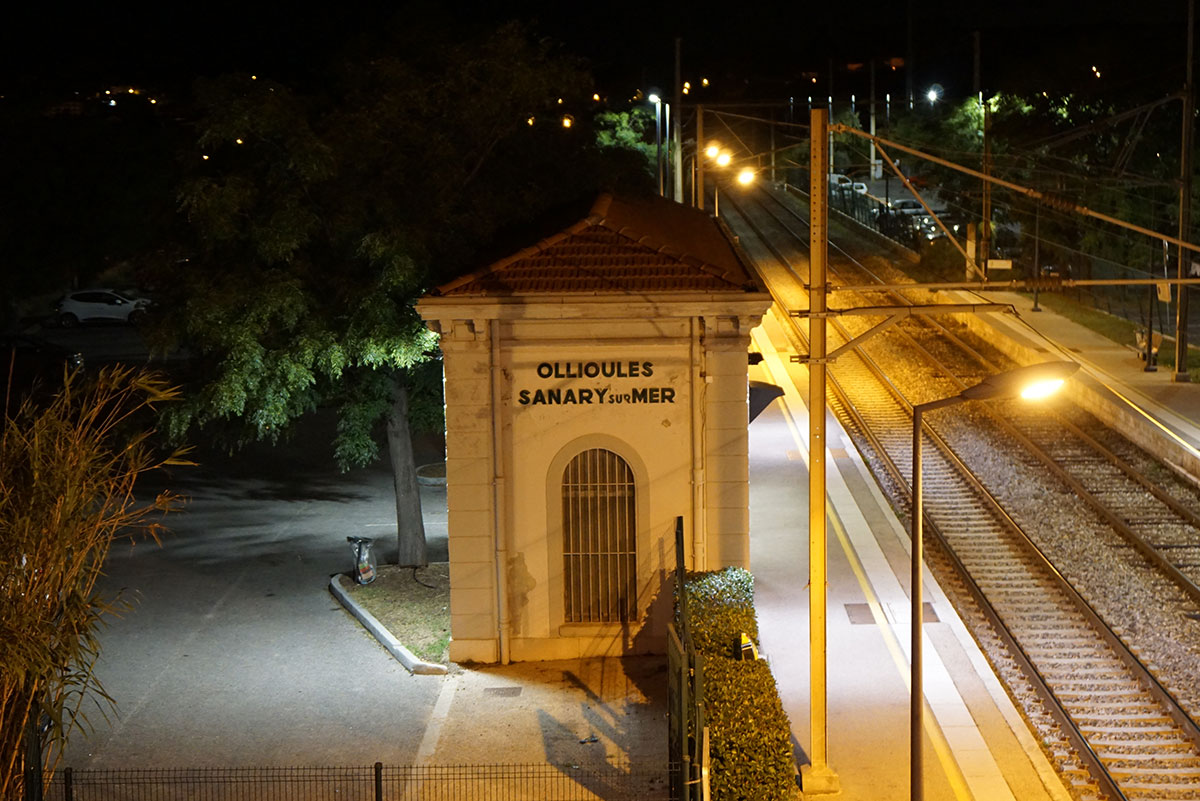

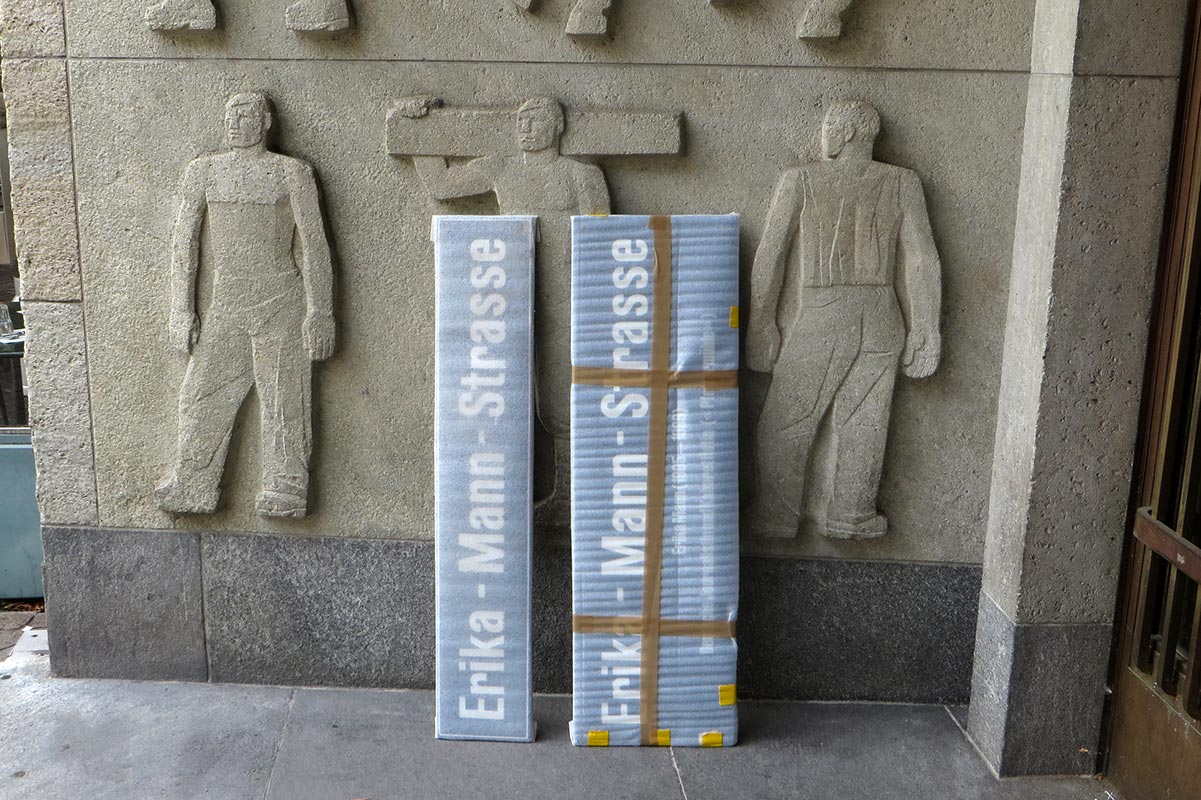

Erika und Klaus – an den Gleisen – Arnulfpark

Erika und Klaus liegen ganz nach beieinander, als Geschwisterpaar, in einem 2004 auf dem ehemaligen Gelände der Deutschen Bahn angelegten Neubaugebiet, dem Arnulfpark. Hier, entlang der Gleisstrecke, zwischen Hacker- und Donnersbergerbrücke und der Arnulfstraße, war noch Platz, so dass dieser Ort relativ zentral liegt – auch wenn er durch seine Lage nicht so wirkt und immer noch etwas von „uncharted territory“ hat. Vielleicht passt die Nähe zu Gleisen und Bahnhöfen nicht schlecht, waren die Geschwister doch viel unterwegs (wenn auch häufiger mit dem Auto). Hier sind die Nachbarn z.B. Lilli Palmer, Marlene Dietrich und Bernhard Wicki. Erika ist damit mit Schauspielern ihrer Generation zusammengebracht, gleichzeitig damit auf ihre „Rolle“ auch festgelegt, sie, die so vieles war: Kabarettistin, Schriftstellerin, politische Aktivistin, Herausgeberin der Schriften ihres Vaters …

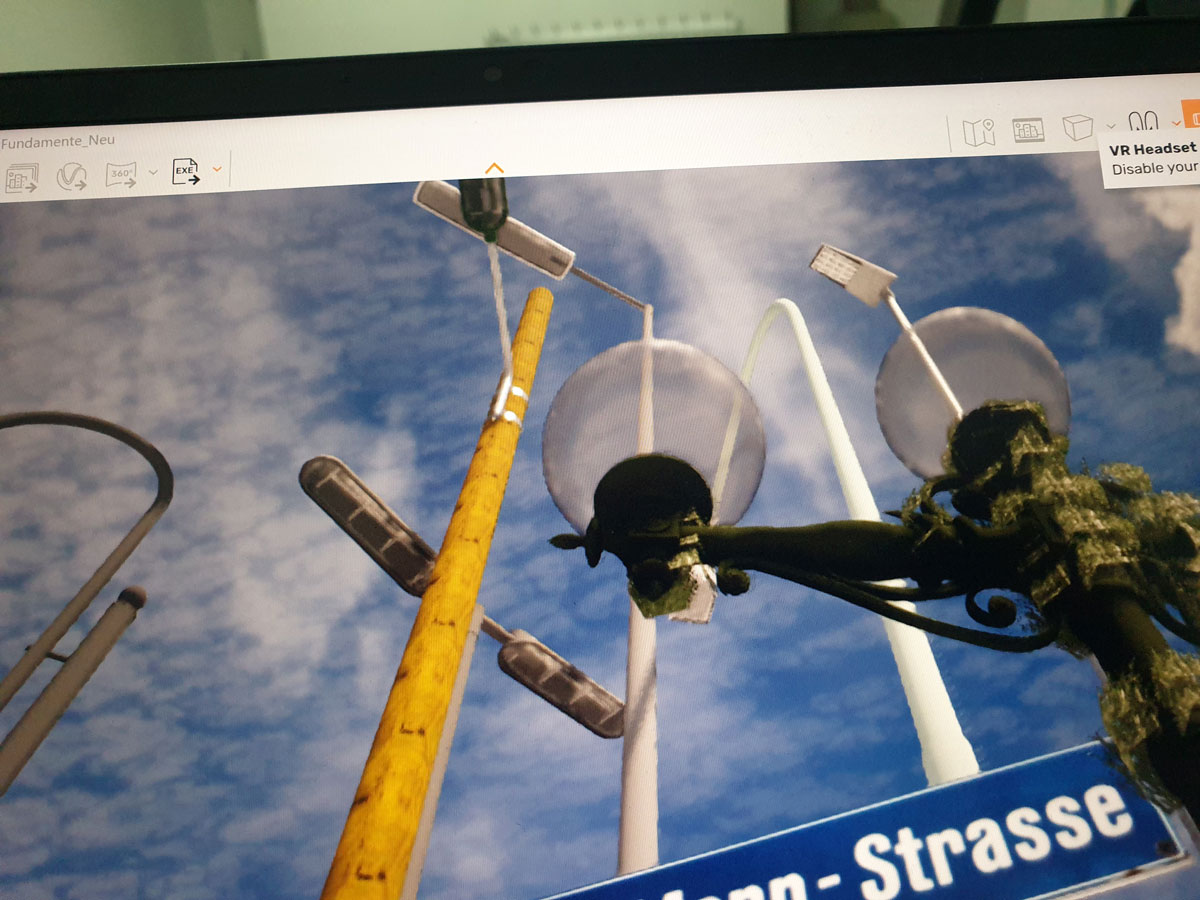

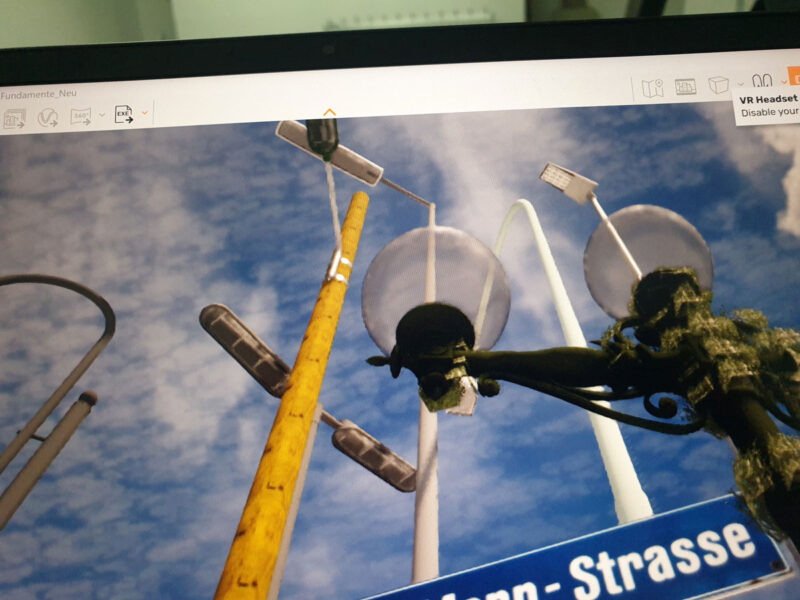

Die Leuchten sind funktional-modern, entsprechend der Bauzeit, und so könnte man auch hier einen Generationenunterschied zur Leuchte des Vaters in Bogenhausen ausmachen.

Elisabeth Mann Borgese – Baustelle – Riem

Elisabeth Mann Borgese war das jüngste Kind der Manns. Die 2004 nach ihr benannte Straße liegt in einem Baugebiet in der Nähe des ehemaligen Flughafens Riem, der heutigen Messe; ich fahre mit dem Rad dorthin, brauche etwa 1 ½ Stunden (so lange wie in Rom zur Via Thomas Mann). Als ich das Schild fotografiere, fragen Bauarbeiter misstrauisch, was ich da mache, in wessen Auftrag, das Fotografieren der Baustelle sei verboten. Nur mit Mühe kann ich sie davon überzeugen, dass es mir allein um die Schilder geht … Aber das ist auch eine Erfahrung, die zur Arbeit im öffentlichen Raum gehört: Man muss sich mit den Leuten vor Ort auseinandersetzen.

Dem Neubaugebiet entspricht das Design der Leuchte, die noch etwas mimimalistischer auftritt als die von Erika und Klaus, mit Glaszylinder und aufgesetzter Reflektorscheibe.

Auf den Schildern ist der Name „Mann“ stets präsent. Im Fall von Elisabeth dominiert dieser Familienname gegenüber den Vornamen, der abgekürzt wird: „Elis. Mann – Borgese“; Das hat natürlich technisch-funktionale Gründe, da der Name, voll ausgeschrieben, zu lang wäre und mit der maximalen Zeichenzahl für Straßenbenennungstafeln (so die offizielle Bezeichnung) in Konflikt käme.

Dabei ist gerade Elisabeth sehr eigenständig, als Anwältin der Rechte der Meere und Mitglied des Club of Rome. Elisabeth, ist hier mit der Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf zusammengespannt – obwohl sie einen nicht-literarischen Beruf hatte – in der Familie Mann die Ausnahme. Geschrieben hat sie natürlich trotzdem!

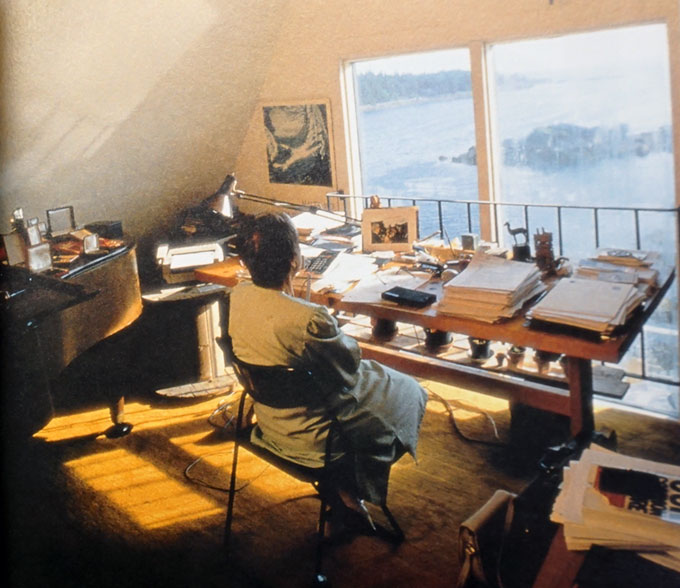

Golo in Freiham – Neubau, Westen und Bundesrepublik

Die Straße, die nach Golo benannt ist, liegt ganz in entgegengesetzter Richtung, schon außerhalb des eigentlichen Stadtgebiets, im Westen, in Freiham. Dort entsteht ein komplett neues Viertel. So neu, dass es bei meinen Besuchen 2018/19 zwar schon provisorische Masten aus Holz gab, aber der Straßenname noch nicht angebracht war – wurde der Beschluss der Benennung doch erst kurz vorher gefasst, 2017. Insofern laufen die Erstellung des Denkmals und der Straße parallel. Diesen Moment beschließe ich in das Denkmal zu übernehmen, und auch dort einen Holzmast zu verwenden, was das Provisorische einfängt und die Vielfalt an Materialien und Konstruktionen erhöht. Auch das Schild fügt mit „Weg“ den Ortsbezeichnung eine neue Variante hinzu. „Weg“ deutet das Schmalere, weniger Befestigte, eher zu Fuß Begangenene als Befahrene an. Assoziativ passt das zum leidenschaftlichen Wanderer.

Golo ist hier per Straßennamen mit Persönlichkeiten des Nachkriegszeit in Verbindung gebracht, vor allem der deutschen, in seiner Rolle als Historiker, Publizist und Kommentator des Zeitgeschehens: Mit Ellis Kaut, Hans Clarin, Erich Kästner oder Helmut Schmidt, dessen Name schon auf einem der Schilder zu lesen ist. Die Lage im Westen (der Republik) passt dazu.

Das Neubauviertel wird aber eher fertig sein als das Denkmal – soviel zeichnet sich 2024 ab – das dadurch seinerseits eine Situation festhält.