9. Dezember 2025

Der große Tag der Eröffnung. Ich bin schon gegen acht Uhr morgens am Salvatorplatz. Da ist die Straßenreinigung zu Gange, mit Besen und Kehrmaschine. Ich entferne das Absperrband um die Installation, eine erste Öffnung. Jetzt kann das Kehrfahrzeug heranfahren und mit seinen kreisenden Schaufeln den von den Pflasterarbeiten übrigen Sand in sich hineinschlucken. Mit wirklich allen Gewerken, mit allen Abteilungen der Stadt habe ich Kontakt gehabt – zuletzt mit Pflasterern, dem Absperrdienst, der Straßenreinigung.

Das Wetter ist gut – zum Glück! Wie oft habe ich in den letzten Tagen den Wetterbericht angesehen! Kein Regen oder Schnee, mild – ideal für eine open-air-Veranstaltung.

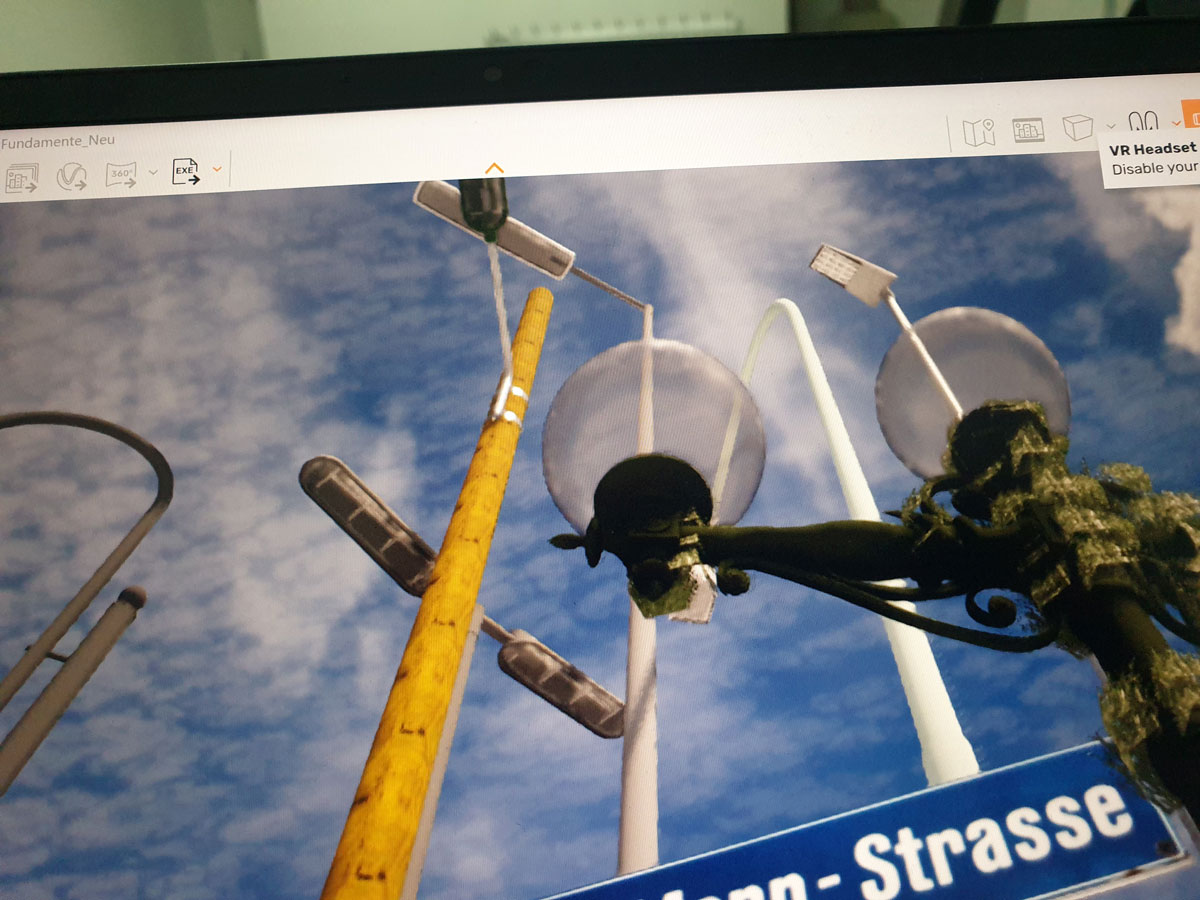

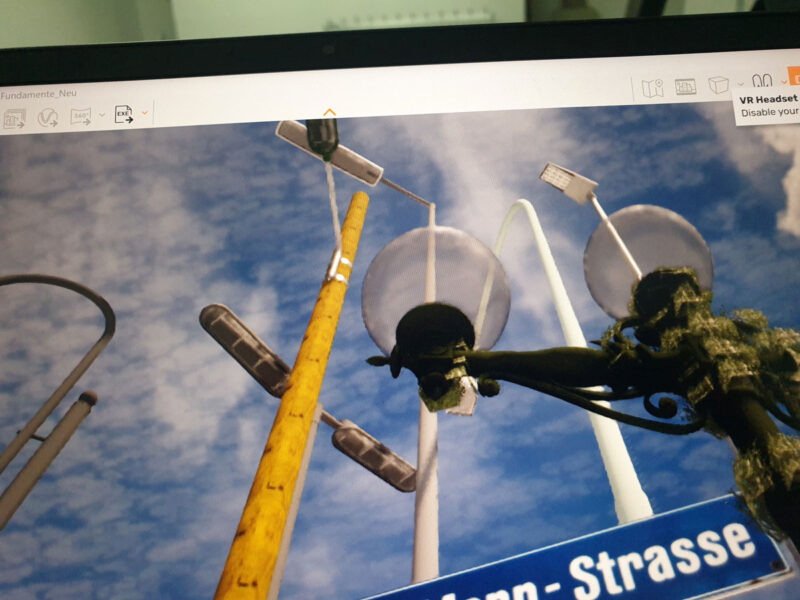

Mitarbeiter des Baureferats sind inzwischen gekommen; es gilt noch ein Detail hinzuzufügen: den kleinen kegelförmigen Aufsatz am Mast der Leuchte aus Frankfurt. Ich habe dieses Bauteil, von dem kein Original mehr vorhanden war, als Edition/Multiple im 3D-Druck mehrfach herstellen lassen und „Abschluss“ betitelt. Das Aufsetzen geht dann flott: Ausklappen der Leiter, hinaufsteigen. Aufstecken, festklopfen. Die Vorbreitungen dauern, der Abschluss selbst ist schnell.

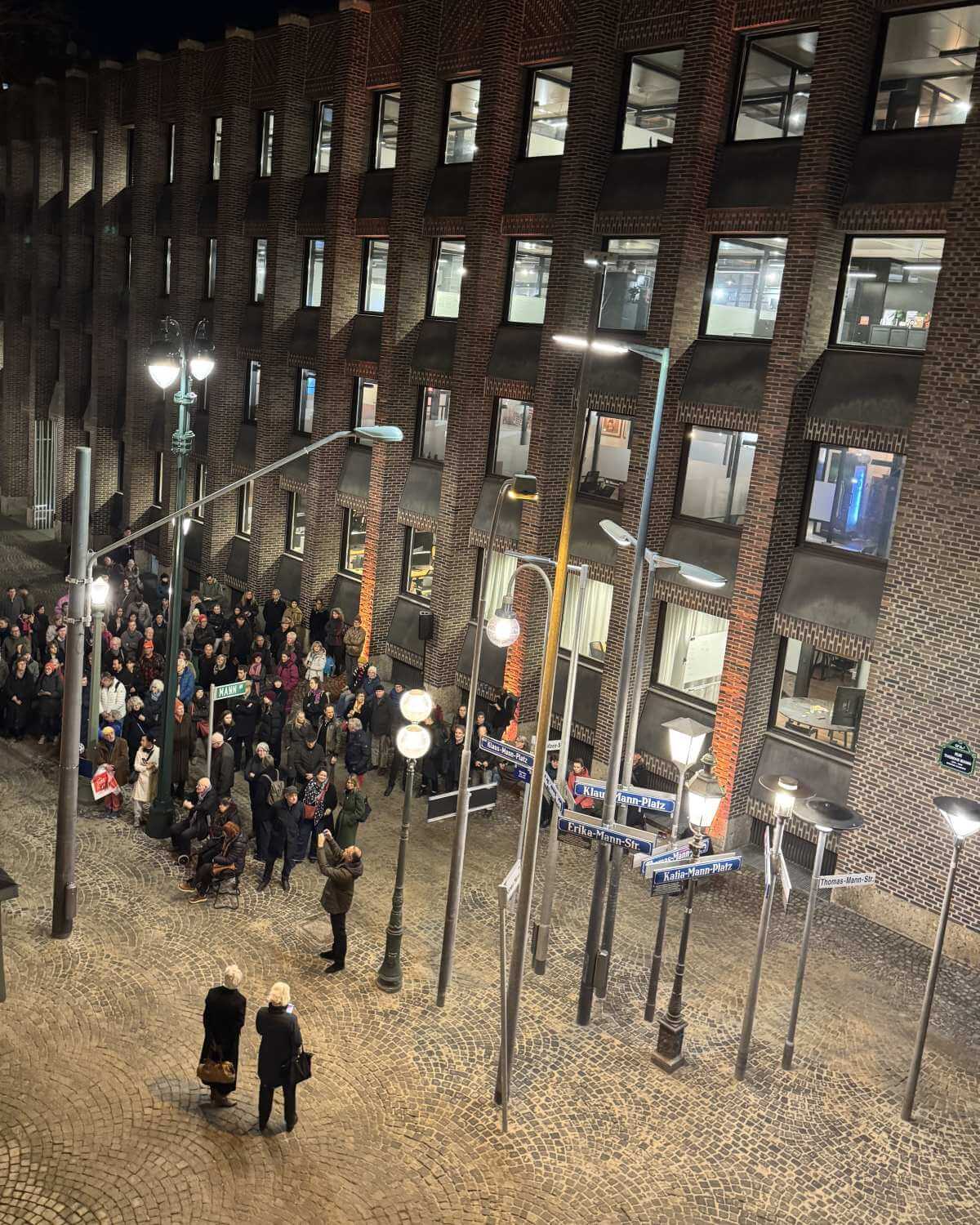

Die Eröffnung abends. Langsam füllt sich der Platz. Noch liegt er im Halbdunkel, nur die Leuchte von Katia Mann brennt schon.

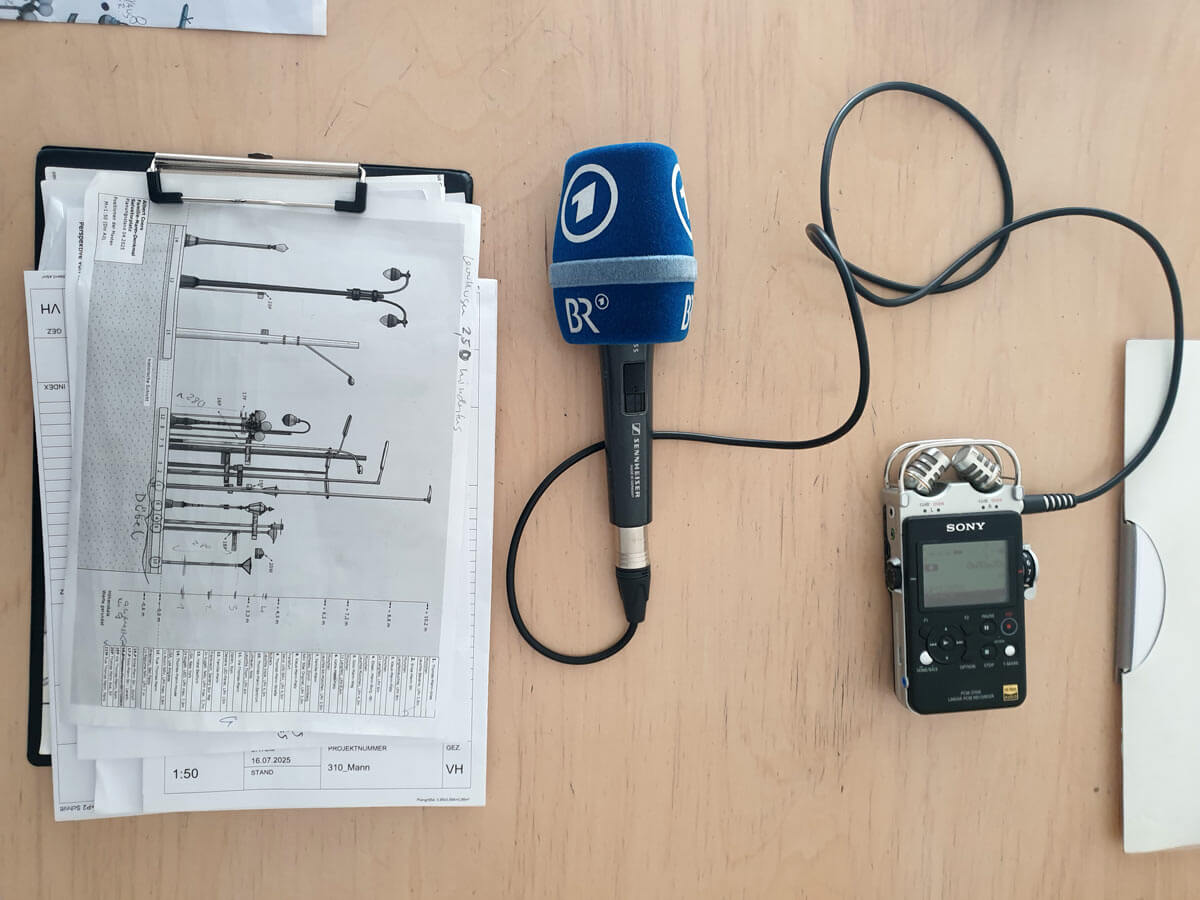

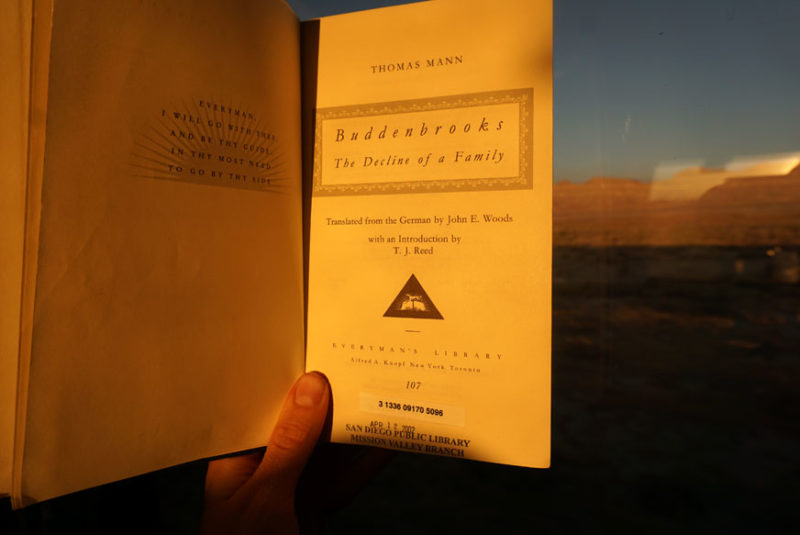

Besonders freut mich, dass Tanja Graf als Leiterin des Literaturhauses begrüßt, so die Verbindung des Hauses zum Denkmal herstellt. Sie legt die Beziehung Thomas Manns und seiner Familie zu München dar, geht auch auf das Exil ein. Es sprechen weiter Stadtrat David Süß, Kulturreferent Marek Wiechers, der die Bedeutung des Projekts für die Stadt München und ihre Erinnerungskultur herausstellt.

Erst nach den Ansprachen geht das Licht an, so die Choreographie. Und in der Tat, der Platz verändert sich: Es hat etwas von Weihnachten, von Bescherung. Blicke gehen nach oben …

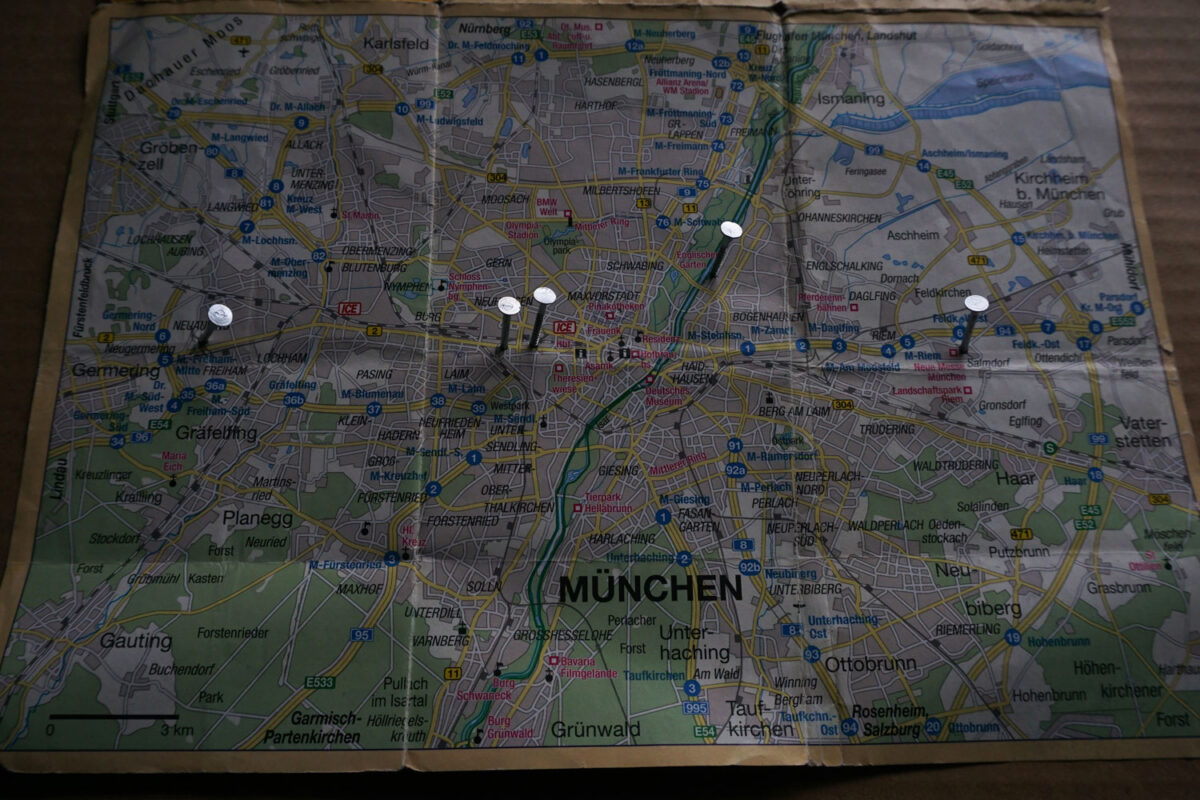

Es ist großartig, den sonst meist leeren Platz so voller Menschen zu sehen ‑ die mit dem Denkmal interagieren: Herumgehen, sich anlehnen, es anschauen, lesen, Fotos machen, sich inmitten des Ensembles fotografieren lassen … Viele Leute sind gekommen, aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen: Mitarbeiter des Kulturreferats, Daniel Bürkner mit Team, des Baureferats, Architekten, Freunde, Verwandte; ehemalige Lehrer, darunter Albert Hien, der selbst oft Kunst im öffentlichen Raum realisiert hat, und mit dem ich mich ausgetauscht hatte; überhaupt viele aus dem Umfeld der Kunstakademie; Mitglieder von Stiftungen und Initiativen, etwa Karsten Schmitz vom Luitpoldblock/Stiftung Federkiel, aus der unmittelbaren Nachbarschaft; Stadtführer, die in der Aufbauphase vorbeikamen, Vertreter der Presse. Und aus dem Denkmalsprozess, z.B. Klaus Peter Rupp, Stadtrat, damals auch in der Jury für das Denkmal, Dirk Heißerer vom Thomas-Mann-Forum München … Grüppchen bilden sich um Leuchten und ihr Licht, lösen sich auf, formen sich wieder neu …

Es ist kurz vor elf, als wir nach einem Abschlussessen im Literaturhaus wieder auf den Platz treten. Noch ein letzter Blick auf die Leuchten – die dann pünktlich um 23 Uhr erlöschen. Aber sie werden morgen wieder leuchten.

Wann ist man fertig? Es gibt noch manches erledigen, technische Dinge sind zu klären, Vermittlungsarbeit ist zu leisten, Fotos sind zu machen, das Buch steht an … Aber die Hauptsache ist getan: Das Denkmal steht.

Bislang habe ich noch keine permanente Arbeit im öffentlichen Raum realisiert, und muss, darf mich daran gewöhnen, dass das Denkmal nicht schon bald wieder abgebaut wird, sondern gekommen ist, um zu bleiben; dass es den öffentlichen Raum prägt, sich ihm einschreibt, sich mit ihm verbindet.

Zu Eröffnung und Denkmal heißt es auf einem Blog: „Und jetzt endlich live und in echt zeigte sich, wie wunderbar Konzept und Ort zusammenpassten, nämlich der Salvatorplatz – den das Denkmal nicht nur aufwertet, dem es auch nur wenig Platz wegnimmt. Ich bin schon sehr gespannt darauf, das Denkmal zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten zu sehen.“ Ich auch!

In den nächsten Tagen bin ich wieder am Platz. Sehe, dass das Denkmal im Stadtraum angenommen wird, „funktioniert“: Passanten und Leute, die aus der Parkgarage kommen und weiter ins Zentrum wollen, queren den Platz, gehen an den Leuchen vorbei, durch sie hindurch. Blicken nach oben, bleiben manchmal stehen, lesen die Namen der Manns, wundern sich über diese Ansammlung, machen Fotos, fragen sich gegenseitig, recherchieren. Häufig scheinen es auch Reisende, Touristen, die sich kurze Zeit in München aufhalten – so dass das Denkmal auch immer wieder von anderen Menschen gesehen wird. Stadtführungen machen Halt, Begegnungen finden statt … Der Ort, bislang eher Durchgangszone, wird zum Platz.

Es wird deutlich, dass es um die Manns geht, aber auch den Platz in Verbindung mit ihnen: Die Manns, die München verlassen mussten, sind in den Stadtraum zurückgekehrt, nehmen Raum ein, leuchten, sind wieder präsent.