Wie ging der Wettbewerb für das Denkmal vor sich? Wie viele Teilnehmer gab es, und wer war alles dabei?

Für den Wettbewerb lud das Kulturreferat München 2017 bzw. 2018 mit dem Standort Salvatorplatz acht internationale Künstlerinnen und Künstler ein: Clegg & Guttmann, Albert Coers, Annika Kahrs, Michaela Meise, Michaela Melián, Olaf Nicolai, Timm Ulrichs, Stefanie Zoche. Die Beiträge wurden dann von einer Fachjury beurteilt, die sich aus Vertretern von Institutionen und des Stadtrats zusammensetze.

Was ist mit Heinrich, dem Bruder von Thomas Mann – warum taucht sein Name im Denkmal für die Familie Mann nicht auf?

Dass Heinrich, Thomas Manns Bruder und prominenter Schriftsteller, in der Ausschreibung für das Denkmal nicht auftaucht, hängt mit der Konzentration auf Thomas Mann, seine Familie und ihrem im Vergleich engeren Bezug zu München zusammen: Das Denkmal sollte ursprünglich nur Thomas Mann ehren, dann kam es zu einer Ausweitung auf seine Familie. Thomas Mann lebte fast 40 Jahre in der Stadt, heiratete hier Katia, in München aufgewachsen, baute ein Haus; alle Kinder kamen in München zur Welt, waren in unterschiedlicher Weise dort aktiv. Nicht zuletzt das erzwungene Exil aus München war maßgeblich bei der Entscheidung, sich auf diesen Personenkreis zu beschränken. Eine Rolle spielten auch die Nachlässe, v.a. von Klaus und Erika in der Monacensia, dem „literarischen Gedächtnis“ der Stadt – und dem identitätsstiftenden Moment, das von diesen Nachlässen für München ausgeht.

Heinrich ist aber implizit in einigen Elementen präsent, die auf die (Exil)Orte der Familie Mann insgesamt bezogen sind, etwa in der Leuchte aus Sanary-sur-Mer.

Warum kommen Klaus und Golo in den Schildern zweimal vor? Dafür Michael und Monika Mann gar nicht?

Dass Klaus Mann zweimal vertreten ist, mit dem Klaus-Mann-Platz in München und mit dem aus Frankfurt, hängt zusammen mit dem Konzept, das – bis auf das neu angefertigte Schild für Katia Mann – auf vorhandene Straßennamen zurückgreift und so die Rezeption der Familie Mann widerspiegelt. Dabei treten Michael und Monika zurück gegenüber ihren bekannteren Geschwistern. Es gibt aber ein Straßenschild „Mann Ave“ aus New York, das sich auf die Familie Mann insgesamt beziehen lässt, sowie Leuchten aus Orten, die für Aufenthalte der Familie Mann stehen, so etwa die aus Nida/Nidden, aus Sanary, dem ersten Ort des Exils, aus New York, aus Pacific Palisades/Los Angeles, aus Kilchberg, dem letzten Wohnsitz der Manns.

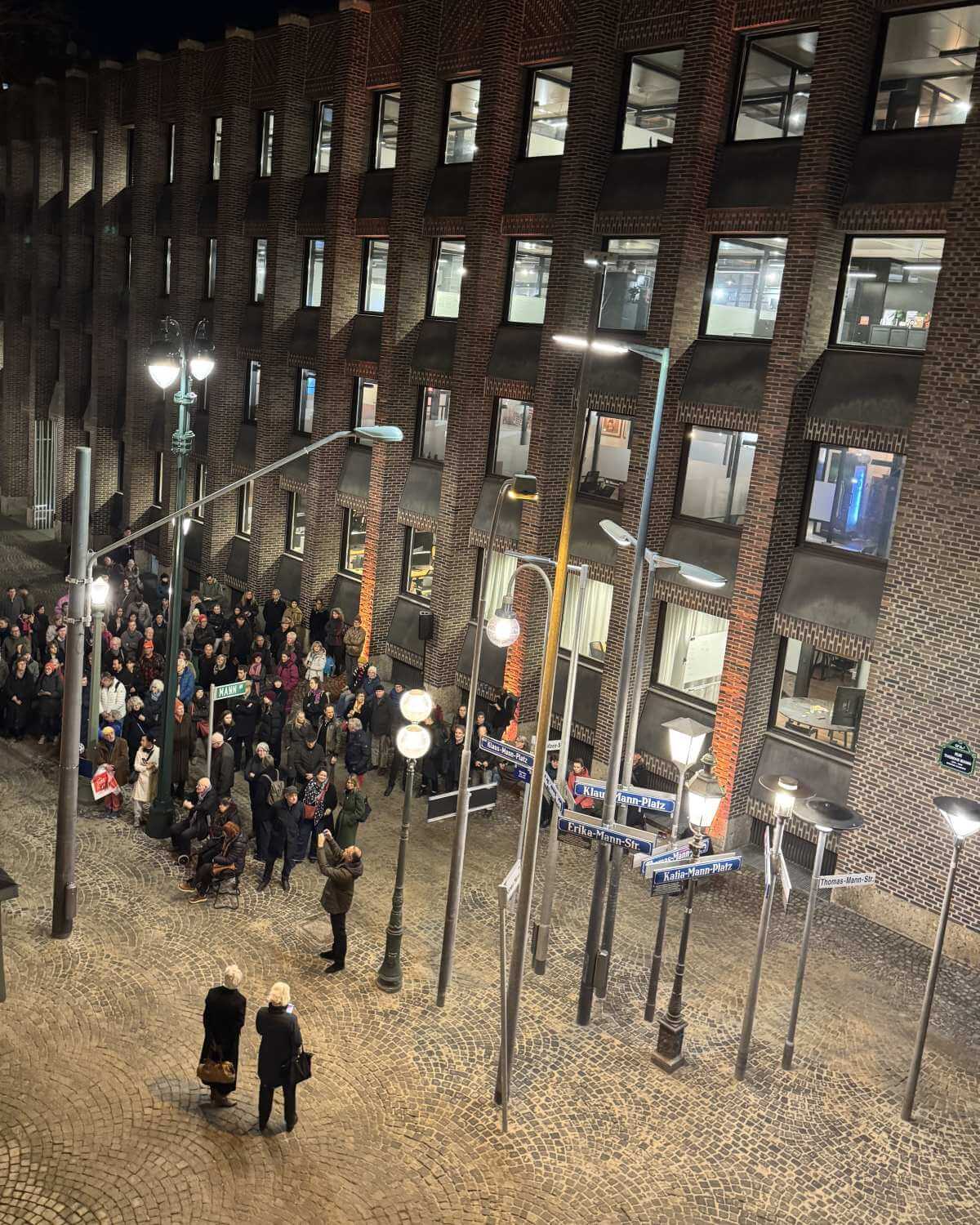

Wie sind die Schilder und Leuchten angeordnet?

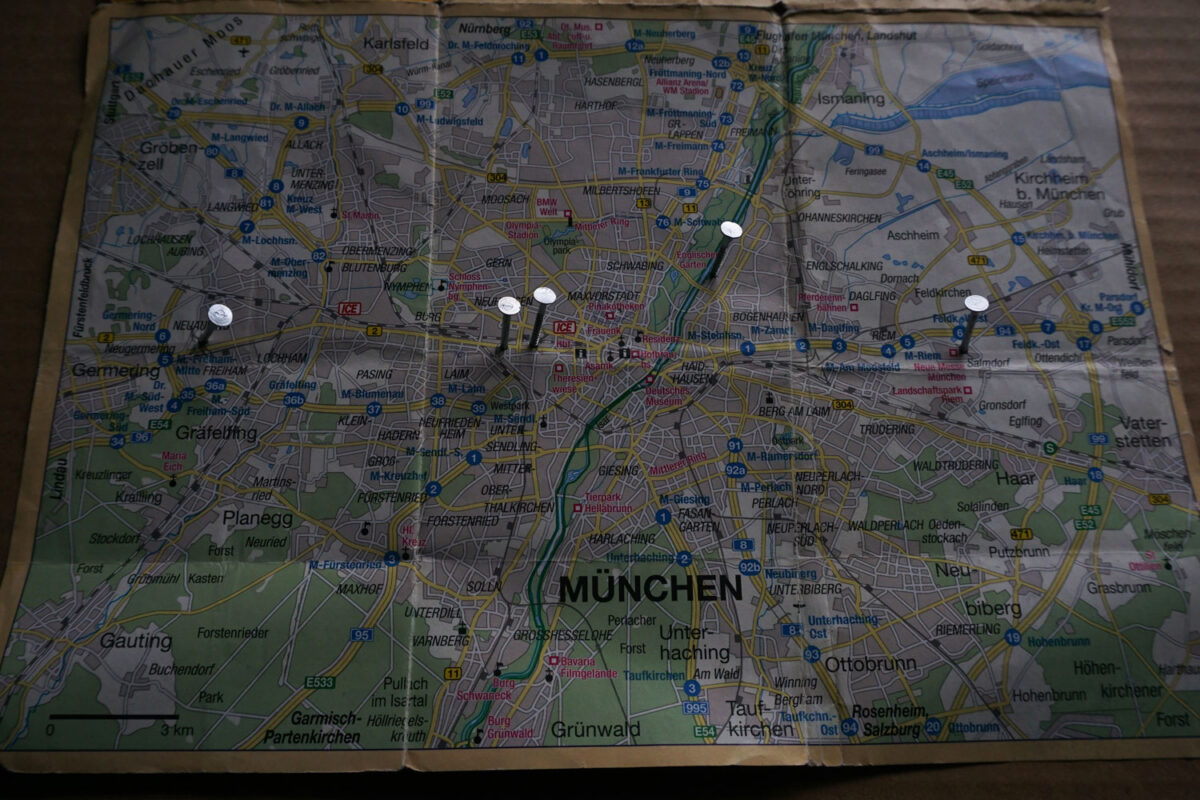

Nach der geographischen Lage ihrer Standorte: Es gibt eine dichte Gruppe aus Europa, mit München, dann nach Norden hin Lübeck und Nida, nach Süden und Westen Kilchberg und Sanary, in einiger Entfernung Nordamerika mit New York und Los Angeles, Südamerika mit São Paulo.

Warum steht der Pfosten das Schildes „Via Thomas Mann“ schräg? Ist da etwas kaputt?

Die Neigung des Pfostens nimmt die des Originals in Rom auf. Er bringt so ein interessantes Moment der Irritation in das Ensemble, das sonst aus senkrechten/waagrechten Elementen besteht.

Ist tatsächlich ein Mülleimer Bestandteil des Denkmals?

Der Mülleimer ist Teil der Visualisierung des Entwurfs von 2018. Dabei wurde die bestehende Leuchte vom Klaus-Mann-Platz in Frankfurt nach München versetzt, mitsamt Mülleimer. In der Realisierung wurde jedoch auf ihn verzichtet, um den einheitlich-skulpturalen Charakter der Masten besser zur Geltung kommen zu lassen – und ihre Funktion als Träger von Leuchten und Straßenschildern.

Warum hat die Realisierung so lange gedauert?

Bedingt war die längere Zeit der Realisierung u.a. durch die Pause während der Jahre der Pandemie 2020/21, vor allem aber durch die Belegung des Salvatorplatzes mit Containern für Baustellen, im Zuge der Renovierung der Fassade der Salvatorgarage und des Baus des Rosewood-Hotels bis Ende 2023.

Eine weitere Verzögerung entstand durch die Entdeckung von Bestattungen bei Grabungen für die Fundamente der Leuchten 2024. Es wurden abermals Abstimmungsprozesse mit dem Denkmalschutz und umfangreiche Umplanungen nötig.

War das alles nicht sehr teuer?

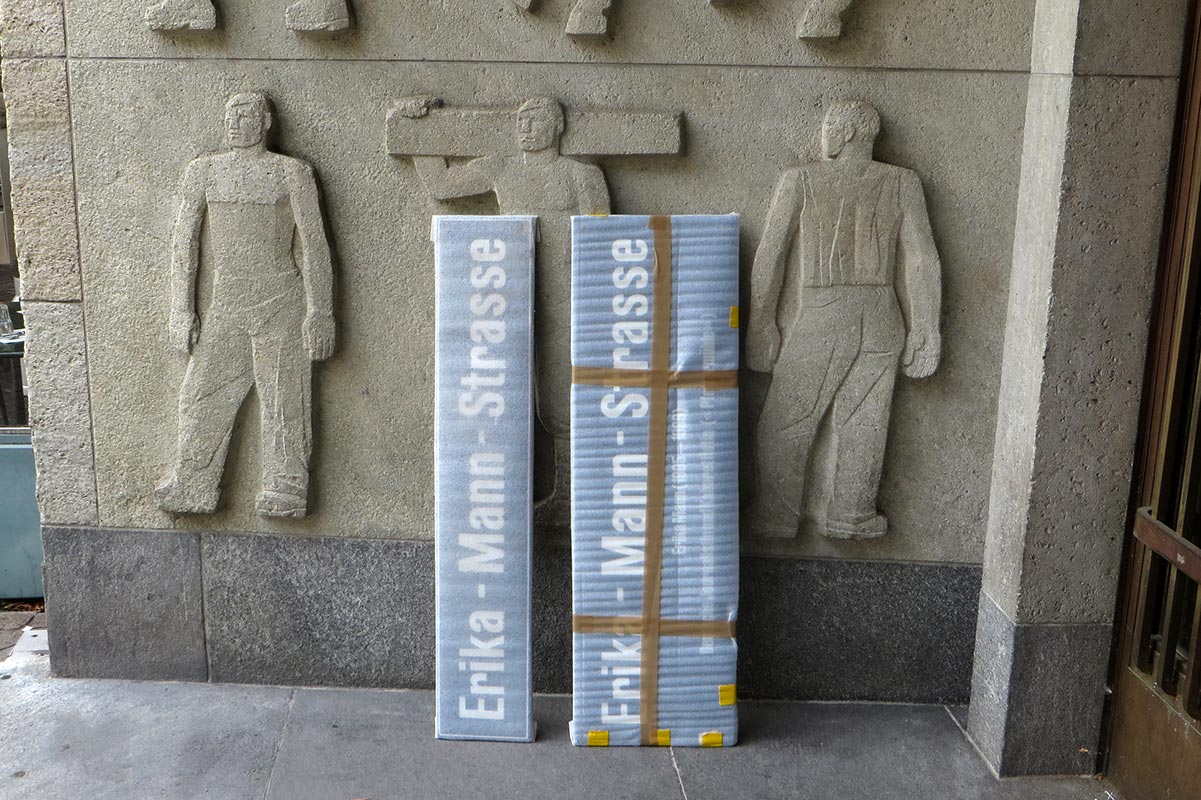

Mehrere Leuchten und Schilder wurden von Kommunen gestiftet, so etwa das Schild der Erika-Mann-Straße in Zürich, das vom Klaus-Mann-Platz in Frankfurt, wo sich die Stadt auch an den Kosten der Leuchte beteiligte. Die Gemeinde Sanary stellte einen kompletten Kandelaber zur Verfügung, ebenso wie Kilchberg. Lübeck, Nida und São Paulo stifteten Leuchten. Teuer war die Reproduktion von zwei Leuchten, aus New York und aus Los Angeles, wobei im ersten Fall auch der Transport einen größeren Posten ausmachte. Dann fielen erhebliche Kosten an für die Umplanungen und Umbauten in Folge der archäologischen Funde am Salvatorplatz, und für die aufwendigere Ausführung. Dadurch, dass das Baureferat München die Lagerung der Masten, die Verlegung von Strom sowie einen Großteil der Elektro- und Metallarbeiten übernahm, konnten die Kosten trotzdem im Rahmen gehalten werden.

Allen Sponsoren und Beteiligten dankt Albert Coers ganz herzlich!